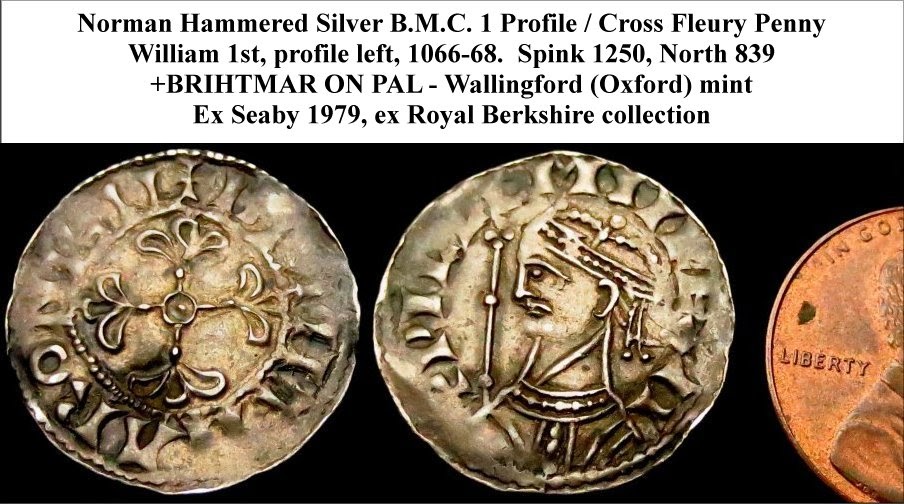

|

| Un penny anglais frappé par Guillaume le Conquérant, qui rapporta monétaire en Angleterre. Source : Histoire en pièces de monnaie |

La façon dont fonctionne un racket de protection mafieux moderne est que la mafia commence à faire de très mauvaises choses aux gens ordinaires, disons à vous et à votre entreprise. Pour arrêter les dégâts, vous leur payez des frais réguliers. Les deux camps sortent vainqueurs. La mafia gagne un bon flux de revenus. Votre souffrance prend fin.

Dans l’Europe féodale, une pratique monétaire appelée monétaire a fonctionné selon les mêmes principes qu’un racket de protection mafieux. Cela a commencé avec les menaces du seigneur féodal de faire de très mauvais dégâts à la monnaie. Pour empêcher ces très mauvaises choses de se produire, le public paierait une redevance – monétaire – au seigneur. Les deux camps sont sortis vainqueurs. Le seigneur gagnait des revenus. Ses vassaux évitèrent une dégradation du monnayage.

Pour mieux comprendre les subtilités du monetagium, ou chantage monétaire, nous devons commencer par explorer le fonctionnement du système monétaire aux XIe et XIIe siècles, en particulier l’idée d’avilissement.

Un seigneur féodal disposait de plusieurs moyens pour gagner de l’argent. Ceux-ci comprenaient gabelleune taxe sur le sel ; Hériotdroit de succession qui était payé au seigneur lors du décès d’un locataire ; merchles frais payés lors du mariage et la dîme de Saladin, un impôt payé par tous ceux qui ne partaient pas en croisade. Une autre source de revenus courante était le monopole du prince sur la monnaie. N’importe qui pouvait apporter son argent personnel aux monnaies royales et le faire convertir en pièces de monnaie, moyennant des frais. Cette source de revenus était connue sous le nom de seigneuriage. Le seigneur du royaume, ou seigneur, sous-traitait souvent la gestion de ses monnaies à des tiers professionnels, ou argentiersqui percevaient la redevance et la remettaient au seigneur après en avoir soustrait ce qui était nécessaire pour payer ses propres frais et réaliser un profit.

Le seigneuriage fournissait un flux constant de revenus au seigneur. Mais s’il voulait vraiment augmenter ses revenus, un avilissement de la monnaie pourrait être introduite.

Un avilissement signifie une réduction de la teneur en argent des nouvelles pièces. Après l’avilissement, un marchand avisé pourrait apporter un coffre rempli de vieilles pièces d’argent à la Monnaie et les convertir en encore plus de nouvelles. Ainsi, par exemple, s’il avait 1 000 anciennes pièces sous la main et qu’une dévalorisation de 20 % avait été introduite, un commerçant pourrait faire reminer ses 1 000 pièces en 1 200 nouvelles pièces. Il devra peut-être en payer 50 au seigneur, ce qui lui laissera 1 150 pièces. Les 150 pièces supplémentaires désormais en sa possession lui ont donné la possibilité d’acheter plus de biens et de services qu’auparavant (au moins jusqu’à ce que les prix s’ajustent) et de régler davantage de dettes.

Pour profiter de l’occasion offerte par l’avilissement, une vague de clients arrivait à la Monnaie pour convertir leur argent en nouvelles pièces, ce qui augmentait temporairement les profits monétaires du seigneur. Si une seule dévalorisation apportait une augmentation ponctuelle aux revenus du seigneur, une série de telles dévalorisations pourrait augmenter à plusieurs reprises ces revenus. (Henri VIII a notoirement utilisé cette technique pour financer ses coûteuses guerres françaises.)

Les lecteurs patients vont maintenant commencer à comprendre l’idée du monetagium. Les dégradations ont peut-être augmenté les revenus féodaux, mais elles étaient généralement impopulaires auprès du public, un fait que de nombreux écrivains de cette période ont commenté. Et vous pouvez comprendre pourquoi. L’avilissement de la monnaie a provoqué de l’inflation, ou une hausse du niveau des prix, et à aucune époque l’inflation n’a jamais été populaire. De plus, le centime était l’unité de compte, ou le moyen par lequel les gens comptaient et calculaient leur vie financière. À mesure que la pièce de monnaie a muté, sa capacité à servir d’outil de mesure a été compromise.

Au XIe siècle, les ducs de Normandie recouraient depuis un certain temps à des dégradations régulières comme moyen de générer des revenus. Mais ils ont vite eu une révélation. Ils ont réalisé qu’ils n’avaient pas besoin de procéder à une véritable dégradation pour réaliser un profit. Au lieu de cela, ils pourraient simplement menacer pour en adopter un, puis extorquer une rançon au public pour l’empêcher de se réaliser.

Cet impôt, ou paiement d’extorsion, était appelé monetagium. À la fin du XIe siècle, le monétagium était prélevé tous les trois ans sur les citoyens normands en échange de la promesse du duc. pas pour réduire la teneur en argent de la monnaie. L’impôt s’élevait à 12 sous par foyer, ce qui, selon l’historien Thomas Bisson, équivalait au salaire « d’une journée de travail des champs par an ». Les chevaliers et le clergé en étaient exemptés. De par sa portée, le monétagium était une « ressource financière importante mais peu spectaculaire », dit Bisson, ne collectant qu’une fraction de l’impôt foncier beaucoup plus important sur les fermes.

Dans d’autres régions de France, notamment à Orléans et à Paris, le monetagium était connu sous le nom de « taille du pain et du vin », écrit Bisson. Calculée sur la base du montant des provisions dont disposaient les sujets, y compris les mesures de blé d’hiver et d’avoine de printemps, la taxe sur le pain et le vin était justifiée auprès de la population comme un substitut généreux du roi à l’avilissement.

Du point de vue du roi ou du seigneur féodal, le monétagium devait être une politique fiscale supérieure à l’avilissement de la monnaie. Fini le besoin de forcer la population à se déplacer péniblement toutes les quelques années avec ses pièces d’argent à la Monnaie pour les refaire tous les trois ans. Et la monnaie est au moins restée constante, supprimant les difficultés et les incertitudes imposées par l’inflation à l’économie féodale. Mais si le monetagium était moins capricieux, il n’en restait pas moins abusif. – de la même manière que les paiements de protection de la mafia sont abusifs. Cela était particulièrement évident pour les habitants de l’Angleterre.

Il existe des preuves que les Normands ont exporté la pratique du monetagium en Angleterre après l’invasion réussie de l’île par Guillaume le Conquérant en 1066. La version anglaise du monetagium semble cependant avoir fonctionné selon des principes légèrement différents de la version normande.

Alors que la Normandie avait une longue histoire de dégradation, la monnaie anglaise jusqu’en 1066 était restée relativement constante en termes de poids et de pureté, une tradition que les Anglais s’attendaient à ce que les envahisseurs normands respectent, ce qu’ils ont fait. Incapables d’utiliser de manière crédible la menace d’une dégradation pour extraire du monetagium, les nouveaux seigneurs normands d’Angleterre ont trouvé une autre excuse.

Pendant près d’un siècle avant l’invasion normande, la monnaie anglaise avait été régulièrement renouvelée tous les trois ans. Autrement dit, une nouvelle version du penny était régulièrement émise, les images étant mises à jour mais la teneur en argent restant la même. Il ne s’agissait pas d’une dégradation, mais plutôt d’une pratique moderne consistant à émettre périodiquement de nouvelles versions de billets d’un dollar. Dans l’Angleterre féodale, les anciennes versions du penny étaient généralement autorisées à rester en circulation, même si de temps en temps les pièces les plus datées étaient déclarées nulles, explique WJ Andrew, numismate. Une fois qu’elles n’avaient plus cours légal, les citoyens étaient tenus d’apporter ces pièces abandonnées pour les remplacer par de nouvelles, moyennant des frais. Les frais générés par la démonétisation étaient l’un des moyens par lesquels les rois anglais gagnaient leurs revenus.

Selon Andrew, cette tradition anglaise de renouvellements triennaux récurrents, ou monnaie de rénovationdonna aux rois normands l’hameçon manquant dont ils avaient besoin pour extraire le monétagium de la population anglaise. En déclarant nuls tous les types de pièces de monnaie tous les trois ans (au lieu de seulement certaines des plus anciennes), comme c’était son droit, les nouveaux rois normands d’Angleterre pourraient imposer un fardeau coûteux à la population. Les Anglais devraient régulièrement transporter tous leurs pièces à la monnaie locale pour une conversion coûteuse. Pour éviter ce fardeau, on leur proposa une alternative : payer le monetagium tous les trois ans, et en échange, le roi laisserait les vieux sous comme monnaie légale.

Ce n’était pas une pratique populaire auprès des Anglais. Quand Henri Ier arriva au pouvoir en 1100, il y mit officiellement fin en proclamant ce qui suit : « Le monetagium commun… qui était collecté dans les villes et dans les comtés, qui n’existait pas à l’époque du gentil Édouard, je l’abolis complètement. maintenant. »

Le phénomène du monetagium apparaît également au Danemark au XIIIe siècle sous la forme d’un « impôt sur la charrue », comme le raconte l’historien Sture Bolin. Comme dans de nombreuses régions d’Europe, la monnaie du Danemark était soumise à monnaie de rénovation par lequel il était systématiquement rappelé et annulé. Le taux de conversion était coûteux ; pour trois pièces démonétisées soumises, un Danois ne pouvait en recevoir que deux en retour. La politique de renovatio monetae prit fin en 1234 par le roi Valdemar II. À la place, une nouvelle taxe fut levée, de telle sorte que pour chaque charrue possédée, les Danois devaient payer un öre en pièce. Valdemar justifiait la taxe sur la charrue imposée à ses sujets danois comme le prix qu’ils devaient payer pour bénéficier d’une monnaie permanente.

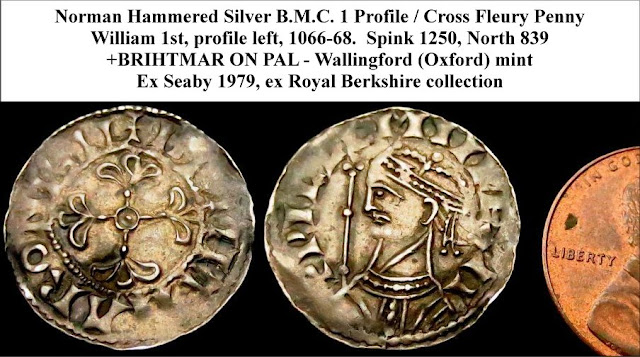

Notamment, les pièces émises par Valdemar en 1234 ont la particularité d’être les premières pièces européennes de l’ère chrétienne à porter une date. Dans l’image ci-dessous, ils sont datés MCCXXXIIII, même si je dois avouer que je n’arrive pas à les distinguer. (Cette source peut vous aider à choisir les chiffres.)

| Un sou de Roskilde, au Danemark, daté de 1234, a l’honneur d’être la première pièce datée d’Anno Domini dans l’histoire de la monnaie européenne. Source : Reddit |

Bolin suggère que la nouveauté de la datation des pièces de monnaie visait à commémorer à la fois le caractère permanent de la monnaie danoise et l’introduction simultanée de la taxe sur la charrue, ou monetagium.

—

Alors, que devons-nous penser de tout cela aujourd’hui ? Les démocraties modernes ne sont pas des mafieux féodaux, mais elles sont souvent confrontées au même dilemme : sur quelle combinaison de sources de revenus s’appuyer, l’une de ces sources étant la dévalorisation monétaire. Une dévalorisation littérale de la monnaie n’est plus une politique qui peut être poursuivie – nos monnaies ne sont plus métalliques. L’équivalent moderne serait qu’un gouvernement démocratique s’appuie sur la banque centrale pour financer les dépenses publiques, ce qui entraînerait en grande partie de l’inflation.

En général, les démocraties n’ont pas eu recours à la version moderne de l’avilissement comme source de revenus en raison de l’impopularité de la hausse des prix. Au lieu de cela, les décideurs politiques contemporains ont tendance à s’appuyer sur les impôts sur le revenu, les taxes sur la consommation et les impôts fonciers. Je suppose que nous pouvons considérer ces obligations comme notre version moderne du monetagium. Ce sont les « meilleurs impôts », semblables à la taxe danoise sur la charrue ou à la taxe parisienne sur le pain et le vin, auxquelles nous nous soumettons à la place des taxes moins bonnes qui sont prélevées via le système monétaire.

Share this content: